Planetas

Mercurio

A fondo

Tránsito de Mercurio. Mercurio se alineó justo entre el Sol y la Tierra durante cinco horas y media el lunes 11 de noviembre de 2019. El próximo será en 2032 (habrá 13 tránsitos este siglo). Este tipo de fenómenos sirven para conocer las atmósferas de los planetas y también para detectar exoplanetas al variar periódica y sistemáticamente la luminosidad de las estrellas sobre las que orbitan(NASA).

Mercurio, es el planeta más próximo al Sol, pero su órbita es muy excéntrica, variando desde los 47 hasta los 70 millones de kilómetros. Su cercanía al Sol hizo que en algunos pueblos de la antigüedad creyeron que se trataba de dos astros diferentes al verlo al amanecer y al anochecer. Su velocidad también cambia, siendo 59 km/s en su perihelio y 39 km/s en su afelio (la velocidad de una bala es 1 km/s. Quizá esta alta velocidad fue lo que motivó que los griegos lo relacionases con un dios mensajero al ver sus bruscos cambios de posición en el cielo entre un día y otro. Esta elevada velocidad de rotación contrasta con la lentitud de su rotación («años» de 88 días y «días» de 59 dias terrestres).

En 1631 es observado por primera vez, por Thomas Harriott y Galileo Galilei, a través del recién inventado telescopio. Ese mismo año, Pierre Gassendi usa un telescopio para ver el tránsito de Mercurio sobre el Sol.

Durante siglos se creyó que Mercurio siempre ofrecía la misma cara al Sol hasta que, en 1965, con el uso del radar, los astrónomos descubrieron que el planeta gira tres veces por cada dos órbitas, por lo que la teoría del acoplamiento de marea de Mercurio. También empleando radares desde la Tierra, los científicos encontraron en 1991 signos de hielo atrapado en áreas permanentemente sombreadas de cráteres en las regiones polares de Mercurio, hecho confirmado años más tarde por la MESSENGER.

Su atmósfera es muy tenue y varía según la proximidad de Mercurio al Sol. Así, durante periodos de un año de Mercurio, la presión de radiación del proceso de dispersión es lo suficientemente fuerte como para despojar a gran parte de la atmósfera y formar una cola larga y brillante. Si se pudiese observar ver desde el lado oscuro de Mercurio en esas épocas del año, se vería una luz naranja tenue similar al cielo de una ciudad iluminada por farolas de sodio. La mayor emisión de sodio se produce cuando está a una distancia media del sol entre su afelio y su perihelio. La MESSENGER también detectó vapor de agua en su ligera atmósfera.

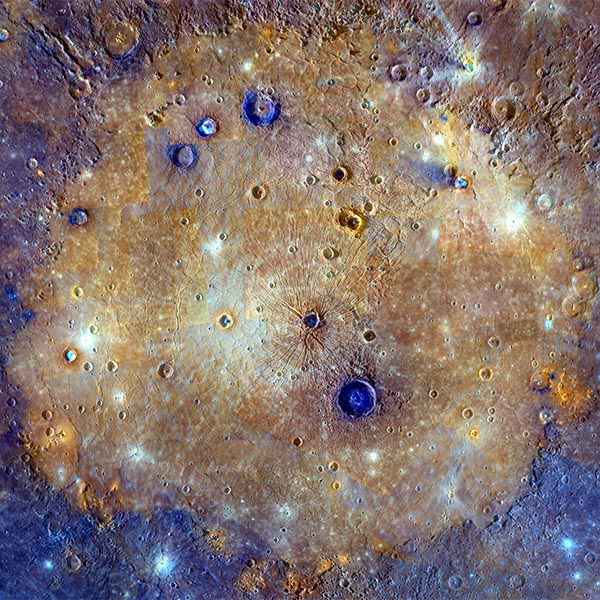

Animación, a partir de los datos de la MESSENGER, del primer modelo de elevación digital global (DEM, por sus iniciales en inglés) de Mercurio. La superficie de Mercurio está coloreada según topografía superficial, con regiones con elevaciones más altas de color marrón, amarillo y rojo, y regiones con elevaciones más bajas que se muestran en azul y púrpura (NASA / Servicio Geológico de EE. UU. / Universidad Estatal de Arizona / Institución Carnegie de Washington / Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins).

Es el planeta más pequeño del sistema solar, con un diámetro incluso inferior a lunas como Ganímedes y Titán. Es por esto que las primeras imágenes detallas no se obtuvieron hasta 1974, gracias a la nave Mariner 10, que desveló un planeta gris, lleno de cráteres, parecido a la Luna. No se obtuvieron imágenes de toda la superficie del planeta hasta completarse en 2008 por la sonda Messenger.

La gran cantidad de cráteres se debe al bombardeo por cometas y asteroides al poco de su formación (4.600 millones de años) y al llamado bombardeo tardío, que concluyó hace 3.800 millones de años. Esos impactos debieron ser muy potentes al ser acelerados por la atracción gravitatoria del Sol, mucho mayor que la que podría ejercer la propia gravedad del planeta sobre los asteroides y cometas. Además, los impactos no fueron atenuados al no tener apenas atmósfera que redujese la velocidad de los impactadores.

En esa época, como se deduce de las imágenes, Mercurio sufrió también algún tipo de actividad volcánica, evidenciándose superficies lisas entre los cráteres que son el rellenado de la cuencas con lava solidificada hace 4.000 millones de años), y de un aspecto que recuerda al de los mares lunares.

De hecho Messenger fotografió algunas colinas que pudieran ser el inmenso frente de rocas líquidas. Hay otras muchas evidencias de esta antigua actividad geológica (un canal escavado por la lava o, incluso, lo que seguramente sea un volcán extinto). Una evidencia de volcanes compuestos y en escudo, con al menos nueve respiraderos, la encontramos en la característica superficial más famosa de Mercurio: Caloris Planitia, que veremos más adelante. Su nombre se debe a que cerca de ese lugar se registra la mayor temperatura de la superficie del planeta.

El tamaño de los cráteres va desde pequeñas cavidades hasta cuencas de impacto con varios anillos de cientos de kilómetros de diámetro. Aparecen en todos los estados de degradación. por ejemplo, el cráter Mena (en honor al gran poeta cordobés del siglo XV Juan de Mena), que está en el ecuador del planeta, en el llamado cuadrángulo de Beethoven, ofrece un sistema de rayos brillantes, síntoma de un impacto reciente. Los rayos que se aprecian en varios de los cráteres de Mercurio pueden alcanzar los 400 km de extensión y son más brillantes ya que el material levantado con el impacto es menos rico en grafito que la superficie. Algunos cráteres, como Hokusai (en honor al pintor y grabador japonés fallecido en 1849), superan con mucho el tamaño citado, extendiéndose casi totalmente por la superficie del planeta.

La formación de estas lineas radiales (que no solo aparecen en los cráteres de Mercurio) no pudo ser explicada en laboratorio, ya que al simular el impacto de un objeto sobre una superficie lisa de arena, el material eyectado se volvía a depositar alrededor del hueco creado pero en forma circular, uniforme, independientemente de la consistencia del terreno, la velocidad del impacto, el ángulo, etc.

Esta duda parece haber sido resuelta por el científico Tapan Sabuwala, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa (OIST), y sus colaboradores. Sabuwala, observando la reproducción de esos experimentos de la literatura científica, pero realizados por estudiantes escolares, se percató de que, en este segundo caso si aparecían sistemas de rayos.

Parte de un vídeo donde se explica cómo se crean los sistemas de rayos que rodean muchos cráteres de impacto en Mercurio y otros astros como la Luna (Tapan Sabuwala, Christian Butcher, Gustavo Gioia y Pinaki Chakraborty, los cuatro de la Universidad de Graduados del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa).

Según el estudio publicado por estos investigadores del OIST, tras analizar la diferencia entre unos y otros entendió la pequeña diferencia: los científicos aplanaban bien la superficie antes del impacto, mientras que los estudiantes no igualaban la superficie del lecho granular. Es obvio que la superficie de los planetas no es perfectamente lisa sino accidentada y desigual, por eso se forman estos rayos, cuya aparición sí depende de la forma de la superficiey su rugosidad y no de los factores citados en el párrafo anterior. A partor de estos estudios, estos científicos desarrollaron un modelo para calcular el tamaño de un impactador para cráteres con sistemas de rayos.

La aparicion de estas líneas y la forma de círculo perfecto de los cráteres indican que la superficie es polvorienta, constituida por material suelto, pero en Pantheon Fossae y el cráter Apollodourus que está en su zona central, este patrón no se produce, las líneas de esta característica topográfica coloquialmente conocida como «la araña» tienen una morfología de impacto sobre una superficie quebradiza (como un vidrio roto), cuando sabemos que la arena no se fractura. Podría ser porque esta zona es quebradiza por ser más fría, pero en los impactos sobre la cara nocturna de Mercurio, la cara fría, no se repite esta figura. Además no hay un cráter del que salgan las líneas quebradizas (Apollodourus parece ser independiente por su excentricidad respecto a Pantheon). No parece tener una explicación clara.

El mayor cráter de Mercurio, excluidas las cuencas, es Rembrandt (en honor del pintor holandés), de 716 km de diámetro, que está en el «top ten» de los cráteres de impacto del sistema solar. Le sigue por tamaño Beetoven (en honor al compositor alemán), de 630 km de diámetro (el 11º mayor de los cráteres conocidos del sistema solar), en la llanura de Beethoven. El siguiente sería Sanai (por el poeta persa del siglo XII), con 490 km.

Los cráteres con nombres de personajes históricos españoles son, en orden decreciente de tamaño: Cervantes, Larrocha (pianista Alicia de Larrocha), Dalí, Goya, Picaso ,Velazquez, March (Ausiàs March, poeta y noble Valenciano del medievo), Gaudí, Echegaray (por el polifacético madrileño José Maria Waldo Echegaray), Jiménez (Juan Ramón Jiménez) y el anteriormente citado Mena.

Los cráteres de Mercurio difieren sutilmente de los cráteres lunares en que el área cubierta por su eyección es mucho más pequeña debido a la mayor gravedad en el planeta. Según las normas de la UAI, cada cráter lleva el nombre de un artista famoso durante más de cincuenta años y muerto durante más de tres años, antes de la fecha en que se le da nombre al cráter.

El mayor cráter de impacto conocido en Mercurio es la anteriormente citada Caloris Planitia, o cuenca1 Caloris, con un diámetro de 1.550 km (algo más de la distancia entre Madrid Y Munich —Alemania—). El impacto que creó la cuenca Caloris lo provocó un asteroide de más de 100 km de diámetro, hace 3.900 millones de años, y fue tan poderoso que provocó erupciones de lava y dejó una cordillera concéntrica de unos 2 km de altura alrededor. El suelo de Caloris Planitia se rellenó de magma formando una llanura plana geológicamente distinta. En ella se aprecian varios cráteres de impactos posteriores.

Entre estos cráteres de cuenca Caloris se aprecian tres juntos en el NO de la cuenca (arriba a la izquierda en la fotografia). Son, de izquierda a derecha, los cráteres Munch (61 km), Sander (52 km) y Poe (81 km). Sus nombres son homenaje, respectivamente, al pintor noruego, al fotógrafo alemán y al escritor estadounidense.

En el centro de la cuenca Caloris está Pantheon Fossae, una región con numerosos canales radiales de cientos de kilómetros de longitud, cuyo origen es incierto. Antes de recibir este nombre oficial era conocido como la araña, debido a la gran cantidad de estos largos surcos como patas de araña. Casi en el centro de Pantheon se ve un gran cráter, el cráter Apollodourus, que es de creación posterior a Pantheon (se aprecia que los surcos no nacen exactamente de este cráter). El nombre de la fosa se tomó por el Panteón de Roma, ya que Pantheon Fossae recuerda a la cúpula del Panteón, que tiene una serie de paneles hundidos que irradian desde la abertura circular central en la parte superior de dicha cúpula. Como consecuencia, el nombre elegido para el cráter fue el del ingeniero griego Apolodoro, al que se atribuye la arquitectura Panteón.

A la izquierda está el cráter Cunningham, un cráter de impacto de 37 km de diámetro, cuyo nombre recuerda al fotógrafo estadounidense Imogen Cunningham. Los rayos de color claro que brotan de él indican, como hemos visto al citar el cráter Mena, que es un cráter relativamente joven, ya que el material expulsado forma líneas radiales brillantes que, con el paso del tiempo, tienden a oscurecerse al modificarse con el impacto de micrometeoritos y partículas solares en un proceso que se conoce como erosión espacial. Más a la izquierda está el cráter Kertész (por el fotógrafo de origen húngaro André Kertész), caracterizado por el material muy brillante que alberga su interior y por los huecos que cubren todo el suelo del cráter, partes de los picos centrales y la pendiente del borde sur.

En contraste con otros cráteres de la cuenca Caloris, que tienen suelos brillantes, el cráter Atget presenta un fondo de color oscuro. Este cráter, cuyo nombre se dio por el fotografo francés, es un cráter de impacto de 100 km de diámetro.

(Para ver los nombres sobre la imagen adjunta pase el ratón sobre las palabras en púrpura de los párrafos anteriores).

El golpe que originó Caloris Planitia fue tan potente que, debido a la convergencia de las ondas de choque, en las antípodas del planeta se resquebrajó la superficie, arrugándose la corteza y generando multitud de accidentes como fracturas, rugosidades, un terreno montañoso a acanalado, con algunos cráteres. Este terreno, relativamente diferente al del resto del planeta, se conoce como «terreno extraño». En estas antípodas de la cuenca Caloris está Arecibo Catena, que recibe su nombre del ya derrumbado observatorio de puerto Rico.

Otras grandes cuencas de impacto, aunque de menor tamaño a la vista, son Rachmaninoff (306 km de diámetro) y la cuenca de impacto Mendelssohn (291 km de diámetro).

Con un diámetro mayor a Caloris planitia encontramos a Borealis Planitia (3.450 km), cuenca del norte, y Stilbon Planitia (1.550 km), cuyo nombre es una antigua palabra griega con la que se referían al planeta Mercurio.

Imágenes de las sondas Mariner 10 (1974) y Messenger (2008) (NASA).

Las características de Mercurio, según su tipo, toman sus nombres de personas (siempre fallecidas) o de determinados elementos:

- Los cráteres (craters) llevan el nombre de artistas, músicos, pintores y autores.

- Las crestas (dorsa), llevan el nombre de los científicos que han contribuido al estudio de Mercurio.

- Las depresiones (fossae) reciben el nombre de obras de arquitectura.

- Los montes (montes) se nombran con la palabra «caliente» en una variedad de idiomas.

- Las llanuras (planitiae) llevan el nombre de Mercurio en diferentes lenguas.

- Los acantilados (rupēs) se bautizan con los nombres de barcos de expediciones científicas.

- Los valles (valles reciben el nombre de ciudades, pueblos o asentamientos abandonados de la antigüedad.

Si bien hubo actividad volcanica, la corteza de Mercurio no parece tener tectónica de placas desde hace unos 3.700 millones de años (no parece haber placas flotando por encima del interior, al contrario que en la Tierra, por ejemplo). Esta ausencia de movimiento ha permitido que se conserven cráteres de impacto durante miles de millones de años, pero no se podría producir la aparición de crestas como ocurre en la Tierra. Sin embargo las misiones Mariner 10 y MESSENGER has captado multitud de crestas y acantilados de hasta 1.000 km de longitud y 3 km de altura. Su origen parece ser debido a la contracción del planeta debida a su progresivo enfriamiento (el radio puede haberse acortado hasta 7 km desde su formación). Es probable que su interior sigua contrayéndose. Este enfriamiento debe ser porque pierde más calor del que recibe del Sol.

Sección del vídeo Study provides new insight into Mercury’s hollows sobre los huecos de Mercurio, una característica exclusiva de este planeta (víideo: AGU; imágenes: NASA / Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins / Instituto Carnegie de Washington).

En Mercurio encontramos los huecos, depresiones irregulares poco profundas. Son una forma geológica descubierta por MESSENGER que parece ser exclusiva de Mercurio. Los hoyos son algunas de las características más brillantes y jóvenes de su superficie. Estos huecos pueden abarcar hasta 300 metros de ancho y tienen, en general, unos 24 metros de profundidad. Sus suelos son demasiado planos para ser cráteres de impacto y sus formas difieren de los pozos volcánicos. La corteza de Mercurio contiene una gran cantidad de grafito, una forma cristalina de carbono.

David Blewett, geólogo planetario del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins en Laurel, Maryland (EE. UU.) ha publicado un estudio que da una explicación a estos hoyos. El grafito, abundante en la corteza de Mercurio, habría estado reaccionando ante el impacto de protones energizados del viento solar contra la superficie de Mercurio. En esta reacción se convertitía en metano u otros gases, dejando un agujero atrás. La velocidad de generación del hueco sería de un centímetro cada 10.000 años.

Un ejemplo de estos huecos lo encontramos en el suelo del cráter Kertesz, de 32 kilómetros de diámetro, está ampliamente cubierto de hoyos. La formación de estos hoyos dispersos por pérdida de material de la superficie sería exclusiva de Mercurio como consecuencia de ser el planeta más cercano al Sol.

La existencia aún de elementos volátiles, detectados por la MESENGER, parece descartar los modelos que planteaban la creación del planeta cerca de su ubicación actual, ya que se deberían haber agotado hace miles de millones de años. Además la citada nave determinó que Mercurio se formó a partir de materiales con menos oxígeno que los que formaron los otros planetas terrestres. Por todo ello surge la idea de que tal vez Mercurio nació más lejos del Sol y por algún motivo viajó posteriormente al interior del sistema solar.

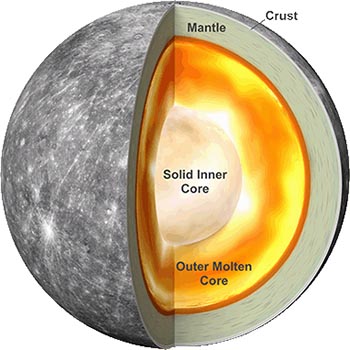

Es el segundo planeta más denso, después de la Tierra, aunque al tener mucha menor masa que la Tierra (18 veces menos) también tiene menor gravedad, por lo que su masa no está tan comprimida como la de nuestro planeta, por lo que, en realidad, hay que corregir el dato dado anteriormente: Mercurio es, por tanto, el cuerpo más denso del sistema solar, sin duda. Esta alta densidad solo se explica gracias a que tiene un núcleo interior de hierro que ocupa el 80 % de su volumen (ese núcleo es mucho mayor, en proporción, que el de la Tierra). Parece probable que parte de este núcleo (su capa exterior) esté fundido.

La capa exterior de Mercurio, comparable a la capa exterior de la Tierra (llamada manto y corteza), tiene solo unos 400 kilómetros de espesor. La escasa proporción del manto en comparación con el núcleo se debe, según algunas teorías, a que el gran impacto que sufrió el planeta, del que se habló anteriormente, deshizo la mayor parte del manto original. La corteza mide unos 100-200 km de espesor.

Mercurio no tiene, como nosotros, un satélite que genere fuerzas de marea ni tiene nuestra rápida rotación, sin embargo su órbita excéntrica alrededor del Sol (la más excéntrica de los planetas del sistema solar, con un eje menor de 46.000 km y un eje mayor de 70.000, hace que la fuerza gravitaciónal que ejerce el Sol sobre él aumente y disminuya periódicamente, y esto hace que se comprima y dilate por las fuerzas de marea, consiguiendo así mantener el núcleo fundido, lo que hace efecto de dinamo.

Por ello la Messenger detectó un campo magnético que no parecía lógico, pero que se explica teniendo en cuenta el movimiento de ese hierro parcialmente líquido y, aunque es 100 veces menos intenso que el nuestro, es capaz de desviar el viento solar. La magnetosfera de Mercurio es muy dinámica por el pequeño campo magnético del planeta y su proximidad al Sol. La interacción del viento solar con el campo planetario genera una circulación del flujo magnético en la magnetosfera 100 veces más rápido que en la Tierra. La fuerza que presenta aquí el viento solar y la escasa magnetosfera (en comparacion con la situación en nuestro planeta) hace que esta se acerque mucho a la superfice del planeta.

Los cambios tan drásticos de temperatura entre el día y la noche son debidos a que su rotación es muy lenta y, además, no tiene una atmósfera que distribuya el calor, tan solo una exosfera. Si no fuese por los procesos que la reponen ya la habría perdido.

A pesar de su elevada temperatura, la sonda MESSENGER encontró hielo en los cráteres del polo. Anteriormente, el ya inexistente telescopio de Arecibo (Puerto Rico) habia detectado zonas muy reflectantes en los polos, que coincidían, según las imágenes de la sonda, con regiones perpétuamente sombrías. Al no estar inclinado el planeta, la luz del Sol no penetra en los cráteres de estas regiones. Se estima que hay entre 100.000 millones y 100 billones de toneladas de hielo en el fondo de estos cráteres polares. La pureza de este hielo indica que este hielo, cuyo origen no está claro, solo lleva decenas de millones de años en la superficie de Mercurio.

1 Cuando un cráter presenta un diámetro superior a los 300 km, como en este caso, se le denomina «cuenca».