Planetas

Venus

A fondo

Venus es el segundo planeta del sistema solar y nuestro vecino más cercano (llegando a acercarse hasta a 41 millones de km). Su órbita es la menos excéntrica de todos, formando casi un círculo perfecto. A pesar de su proximidad no es muy brillante al darnos su cara opuesta al Sol, percibiendo solo la luz que se refracta en su atmósfera. En su fase creciente sí es el astro más brillante en nuestro cielo nocturno, tras la luna.

El descubrimiento de estas fases por el copernicano Galilleo Galilei fue el hecho que le permitió demostrar que Venus no orbitaba a la Tierra sino al Sol, lo que desmontaba definitivamente la milenal teoría geocentrista.

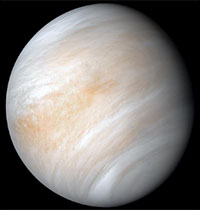

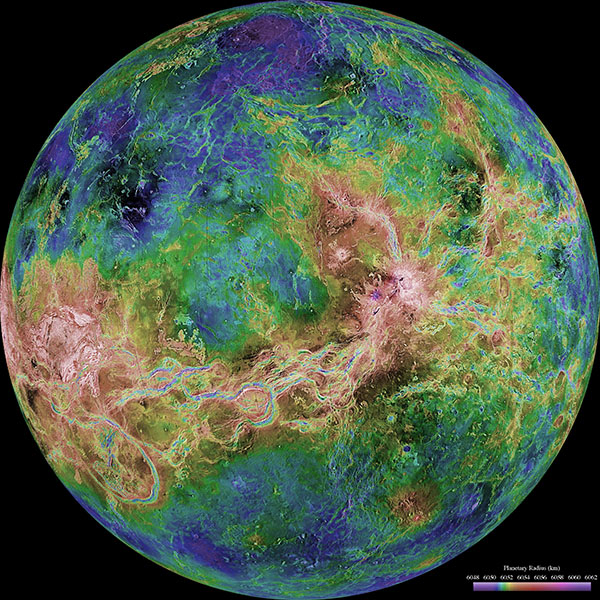

Imágenes de Venus con su espesa atmósfera y de la superficie del planeta gracias a radiotelescopios terrestres y sondas que lo orbitan (V101 Science).

Al estar tan próximo a nuestra estrella aparece poco antes del amanecer y al anochecer. Este hecho originó, como pasó con Mercurio, que se considerase que eran dos astros diferentes. Al parecer fue pitágoras, en el siglo V a.C., el que se comprendió que se trabaja de un único planeta, aunque también se atribuye el descubrimiento a Heráclito e incluso anteriormente los babilonios parece quye ya lo reconocían como un solo astro.

Venus orbita alrededor del Sol a una distancia promedio de 108 millones de kilómetros, y lo hace, como todos los planetas del sistema solar, en sentido antihorario, en un círculo casi pefecto (perihelio y afelio solo se diferencian en 1,5 millones de kilómetros). Al estar más proximo al Sol que nosotros y orbitar casi en el mismo plano, se producen los denominados tránsitos, o pasos del planeta por delante del Sol.

Los tránsitos son infrecuentes. Se dan por parejas (de dos tránsitos cada 8 años) y ocurren cada 121 años. El estudio del tránsito de Venus sirvió para conocer el tamaño del sistema solar en el siglo XVIII. El último par fue en 2004 y en junio de 2012, y no volverá a repetirse hasta 2117.

En su punto más cercano a la Tierra, Venus está a unos 38 millones de kilómetros de distancia.

La rotación, sin embargo, es muy extraña ya que gira en sentido retrógrado (sentido horario), y de forma muy lenta, la más lenta de todos (una vez cada 243 días terretres). Ello lleva al extremo de que el día sideral allí dura más que un año venusiano. En el ecuador la velocidad es de tan solo 6,5 km/h. Es el segundo objeto más esférico del sistema solar.

Su rotación retrógrada puede tener su causa en algún impacto antiguo, a su acoplamiento con el sol o a efectos de marea. Lo que parece más factible es que la rotación retrógrada se debe a que, fuera cual fuese el motivo, dio un giro norte-sur de casi 180° (es como si estuviese bocabajo). Venus es la demostración de que no necesariamente todos los planetas que orbitan cerca de su estrella acaban siendo bloqueados por mareas

Según un estudio reciente publicado en Nature Astonomy, la atmósfera venusiana es tan caliente y densa que el dióxido de carbono es supercrítico. Esto significa que se comporta como una especie de gas líquido. El calentamiento solar hace que las capas superiores de la atmósfera giren alrededor de Venus cada 4 días, lo que provoca un arrastre viscoso, a nivel de la superficie, en el planeta, que acelera ligeramente su rotación. Esto es, la espesa atmósfera evita que el planeta llegue a una rotación bloqueada por marea.

En los años 50 del siglo pasado se pensaba que Venus era muy parecido a la Tierra: se apreciaba una atmósfera muy densa, con mucho vapor de agua y una capa de nubes como la nuestra, especulando que su superficie estaría cubierta de junglas y pantanos y, los más aventurados, sugerían la existencia de criaturas semejantes a la terrícolas. Sin embargo los radioastrónomos detectaron que en el rango de radiofrecuencia las radiaciones del planeta indicaban que la temperatura era tremendamente mayor a la de la Tierra. Se pusieron en tela de juicio por muchos esas mediciones hasta que las naves espaciales del programa Mariner confirmaron con sus instrumentos, al acercarse a Venus, que las mediciones iniciales eran correctas.

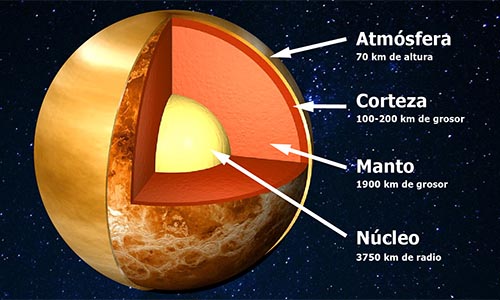

La estructura de Venus es muy similar a la de la Tierra: ambos tienen un núcleo rico en hierro envuelto por un manto de roca caliente y recubierto por una fina capa, la corteza exterior rocosa. El núcleo, si bien es más pequeño que el de nuestro planeta, posiblemente tenga una parte interna sólida y una externa líquida, a semejanza del terrestre. Todo ello teniendo en cuenta los conocimientos actuales que tenemos sobre el planeta. Sin embargo su escaso campo magnético contradice en cierto modo esta teoría ya que si hubiese convección en el núcleo el campo magnético sería mayor, por lo que es posible que el núcleo esté constituido por una esfera uniforme de hierro o níquel, ya sea sólido o líquido.

En realidad el planeta no tiene su propio campo magnético generado internamente, sino un campo magnético inducido. Este débil campo magnético se crea por la interacción del campo magnético del Sol y la atmósfera exterior del planeta. La luz ultravioleta del Sol excita los gases en la atmósfera más externa de Venus ionizándolos (se crea una ionosfera, como la de la Tierra). El viento solar lleva su campo magnético al planeta, interactuando con la ionosfera, de modo que se crea o induce un campo magnético. Este campo magnético inducido envuelve al planeta tomando la forma de la cola de un cometa.

El viento solar, por tanto, barre la atmósfera eliminando de la misma las moléculas de baja densidad, generándose una estela similar a la de los cometas. Cuando Venus y la Tierra están próximos, esta estela roza nuestreo planeta, pero es imposible de ver a simple vista. Esta cola, semejante a la de los cometas, está formada por filamentos de la ionosfera y fue uno de los principales descubrimientos de la Pioneer Venus Orbiter. La Parker Solar Probe ha determinado posteriormente que los rayos de la «ionocola» de Venus se elevan hasta al menos 7.800 km.

La corteza tendría unos 50 km de espesor y su principal integrante deben ser tocas silíceas. En la actualidad no se conoce la composición del manto de Venus; probablemente tenga unos 3.000 km de espesor.

En Venus no hay placas tectónicas pero, sin embargo, la corteza tiene una antigüedad de 300 a 600 millones años, emergida por algún tipo de evento global. Se supone que el manto se calentó hasta emerger, cubriendo la superficie de lava (el 80% de la superficie del planeta es colada de lava).

Se le ha venido llamando planeta gemelo de la Tierra porque su masa y tamaño son similares a los del nuestro. Por ello su gravedad es, prácticamente igual a la nuestra. Sin embargo la presión atmosférica es 92 veces mayor que la terrestre. Es porque la densidad de su atmósfera es mucho mayor a la de la nuestra. La atmósfera, de 160 km de altura, está compuesta principalmente por dióxido de carbono (CO2), el 96 %, nitrógeno, el 3 %, un 0,015 % de dióxido de azufre (SO2) y otras sustancias (argón, vapor de agua, monóxido de carbono, helio, ...) ya en menor proporción. En ella se forman nubes y remolinos de ácido sulfúrico que le generan su apariencia amarillenta y rojiza.

Esta composión atmosférica causa el mayor efecto invernadero del sistema solar, con temperaturas medias de 462 °C (mayores, incluso, que las de Mercurio a pesar de estar más lejos del Sol y recibir un 25% de la radiación solar que recibe Mercurio). Esta elevada temperatura permacece constante por la noche y en los polos como consecuencia de esta atmósfera. Su mínima inclinación (respecto a la vertical) no genera estaciones climáticas con lo que se favorece la homogeneidad de su temperatura.

De hecho la mayor proximidad al Sol se contrarresta con el menor albedo de Venus respecto a la Tierra: Venus refleja el 60% de la luz solar recibida frente al 40% que refleja la Tierra, lo cual equilibraría la diferencia de temperatura de ambos planetas. Fue Carl Sagan quien, en unos de los capítulos de su tesis doctoral de 1960, íntegramente dedicados a Venus, quien daba la explicacion a esta inesperada, por no estar tan cerca del Sol, elevadísima temperatura, teorizando que la atmósfera debía ser muy rica en dióxido de carbono que provocaba el citado efecto invernadero.

Efectivamente, la atmósfera de Venus está integrada por un 96,5% de CO2 (y un 3,5% de nitrógeno), en comparación con la de la Tierra, que, por suerte, tiene una composición muy diferente (78% nitrógeno, 21% oxígeno y 1% otros gases).

Recreación de la evolución de Venus (Animador principal: Michael Lentz —USRA—/ Soporte técnico principal: Aaron E. Lepsch —ADNET—/ Laboratorio de imágenes conceptuales del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA).

La temperatura en la atmósfera terrestre bajo lo suficiente para que el vapor de agua se condensase y se precipitase a la superficie, formando mares y océanos, capturando moléculas de CO2. Así se redujeron drásticamente los dos gases de efecto invernadero :el vapor de agua y el CO2 (que actualmente es solo un 0,4 % y un 0,05 % respectivamente). En Venus la temperatura atmosférica no bajó lo suficiente para condensar el vapor de agua o bien para evitar su posterior evaporación. Por tanto el carbono tiene un ciclo que permite la vida mientras que en Venus está todo en la atmósfera y provoca, además ese calor infernal de la superficie.

Se piensa que Venus pudo haber estado cubierta de océanos en el pasado y, quizás por el aumento del brillo solar durante millones de años favoreció la evaporación de los mismos llenando la atmósfera de agua. Con el tiempo la actividad tectónica se detuvo y es posible que este hecho también influyese, ya que se detuvo la fuerza por la que se enterraba el dióxido de carbono acumulado en las rocas de su superficie, y sin material nuevo con el que reaccionar y fijarse en las rocas, el CO2 emitido por los volcanes empezó a acumularse en la atmósfera, desplazando el vapor de agua, menos denso, a las capas más altas, que se fue perdiendo en el espacio arrastrado por el viento solar.

Este imparable incremento de CO2 provocó que el calor absorbido por la superficie del planeta volviera al espacio (el anteriormente citado efecto invernadero). Ello hizo que la temperatura de Venus aumentase cada vez más hasta el infierno que conocemos hoy en día.

Sus vientos en superficie son de muy poca velocidad (unos 2 km/h), aunque al ser tan densa la atmósfera, esta pequeña brisa es capaz de desplazar objetos pesados. En las nubes aumenta ya hasta los 340 km/h, girando completamente sobre el planeta en unos 4,5 días terrestres, dando la sensación óptica de que el planeta gira mucho már rápidamente de lo que en realidad lo hace. De hecho aún no hay una explicación del motivo por el que estos vientos huracanados cubran totalmente al planeta cuando este rota a tan solo 2 m/s (la Tierra lo hace a 450 m/s). Este fenómeno se llama super-rotación

La capa de nubes está integrada por dióxido de azufre y algunas gotas de ácido sulfúrico, generando una lluvia ácida (aunque se evapora antes de llegar a la superficie). Las nubes son muy refractivas (solo dejan pasar el 10% de la luz solar). Por ello no permiten ver la superficie desde el espacio.

Se generan tormentas eléctricas pero con menor frecuencia que aquí. Se ha observado un vórtice en el polo sur, de algún modo semejante al de Saturno (aunqe en Venus solo hay una tormenta y en Saturno cada punto negro alrededor del vórtice es una tormenta). Este vórtice está a una altura de 59 km, justo sobre las nubes. A partir del km 50 la temperatura baja ya a unos 70 °C y la presión atmosférica, y la gravedad, son similares a las de la Tierra. Estos datos han hecho plantearse a las agencias espaciales la colonización de Venus en altura.

Se han descubierto volcanes (hasta 167 de más de 100 km de diámetro). Esto no significa que tenga mayor actividad volcánica que nuestro planeta sino que, al no haber actividad tectónica que renueve su superficie, los volcanes duran mucho más, aunque se hubiesen extinguido hace mucho tiempo.

Hace tiempo que los científicos sospechaban de la actividad volcánica de Venus, apoyándose en datos como las oscilaciones del nivel de dióxido de azufre en la atmósfera en las últimas décadas, lo que puede ser una señal de que ha habido alguna erupción volcánica. Los rayos observados en la atmósfera en ausencia de agua podrían también deberse a las cenizas de alguna erupción. Por último, la sonda Venus Express detectó zonas de infrarrojos muy intensas, compatibles con salida de lava incandescente a la superficie.

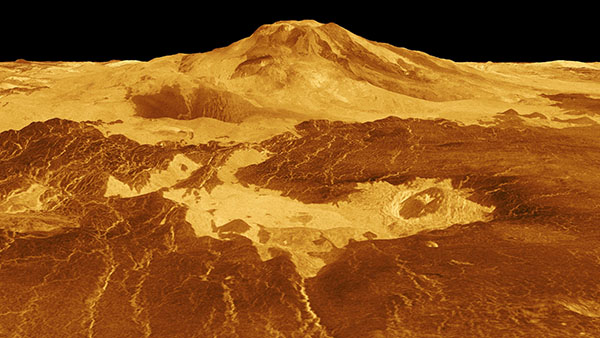

Con las misiones previstas para los próximos años (DAVINCI+ y VERITAS de la NASA y Envision de la ESA) se pretendía confirmar la presencia de la persistencia de actividad volcánica, sin embargo este descubrimiento ha podido obtenerse mucho antes según un artículo publicado el 15 de marzo de 2023 en la revista Science. Este se basa en la comparación de imágenes de la superficie venusiana tomadas en el intervalo de 8 meses (de febrero a octubre de 1991) por el radar de la nave Magallanes. En él se expone un hallazgo en el área en Atla Regio que alberga dos de los volcanes más grandes del planeta, Ozza Mons y Maat Mons. Concretamente, los autores del estudio (R. Herrick y S. Hensley) observaron un flujo en Maat Mons en las imágenes de octubre que parece no existir en las de febrero, comprobando, además, el cambio de forma de un respiradero. Es la primera evidencia directa de actividad volcánica en el planeta.

Este descubrimiento ha animado a los científicos a examinar los registros de Magallanes, con la esperanza de encontrar otro volcán venusino en erupción. Con este fin, los dos autores del descubrimiento, Paul Byrne y Rebecca Hahn, han publicado una base de datos en la que catalogar los volcanes de Venus a escala global. Esta base de datos contiene 85.000 volcanes, aproximadamente el 99% de los cuales tienen menos de 5 km de diámetro.

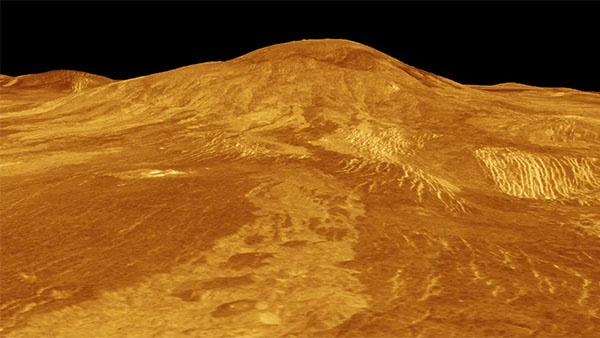

Posteriormente, profundizando en los datos recogidos del radar de la Magallanes se obtuvo una segunda evidencia geológica directa de actividad volcánica reciente en venus. Los científicos italianos D. Sulcanese, G. Mitri y M. Mastrogiuseppe publicaron un nuevo estudio en la revista Nature Astronomy el 27 de mayo de 2024. En este caso los lugares examinados fueron el volcán Sif Mons (en Eistla Regio) y la parte occidental de Niobe Planitia, que alberga numerosas formaciones volcánicas. Al contrastar los datos de ambas ubicaciones recibidos en 1990 y 1992 observaron que la intensidad de la señal del radar aumentaba a lo largo de ciertas trayectorias durante las órbitas posteriores. Estos cambios sugerían la formación de nueva roca, muy probablemente lava solidificada por actividad volcánica producidad en ese período de dos años, aunque también consideraron otras posibilidades, como microdunas (por arena arrastrada por el viento) y efectos atmosféricos que podrían interferir con la señal del radar, pero fueron descartadas tras ser analizadas más exhaustivamente.

Así, confirmaron que eran nuevos flujos de lava. Estos flujos de lava en ambos lugares tienen una profundidad estimada de entre 3 y 20 metros de promedio. Valoraron que la erupción del Sif Mons produjo alrededor de 30 km² de roca (el volumen de unas 36.000 piscinas olímpicas, según comparativa de la web de la NASA). La erupción de Niobe Planitia produjo aproximadamente 45 km² de roca (que llenarían 54.000 piscinas olímpicas). Como comparatviva, también de la NASA, la erupción de 2022 del Mauna Loa en Hawái, el volcán activo más grande de la Tierra, produjo un flujo de lava con material suficiente para llenar 100.000 piscinas olímpicas.

Estos estudios resultan muy últiles para decidir las regiones de Venus en las que la misión VERITAS, con instrumentos muchos más precisos que Magallanes, debe fijarse.

De las imágenes que acompañan:

- La de la cumbre de Maat Mons está tomada desde 634 km al norte y a una altura de 3 km sobre el terreno; los flujos de lava se extienden a lo largo de cientos de kilómetros a través de las llanuras fracturadas que se muestran en primer plano, hasta la base del volcán.

- La de Sif Mons está tomada desde 360 km km al norte y a una altura de 7,5 km sobre los flujos de lava, los cuales se extienden a lo largo de cientos de kilómetros a través de las llanuras fracturadas que aparecen en primer plano hasta la base de Sif Mons.

En ambas imágenes se han usado colores simulados basados en el de las imágenes de las naves soviéticas Venera 13 y 14.

Algunos de los cráteres no son de origen volcánico sino de impacto, pero, en relación muy pocos (unos 900), y tienen más de 3 km de diámetro; esto revela que cualquier objeto menor a 50 metros de diámetro se descompone al cruzar su atmósfera.

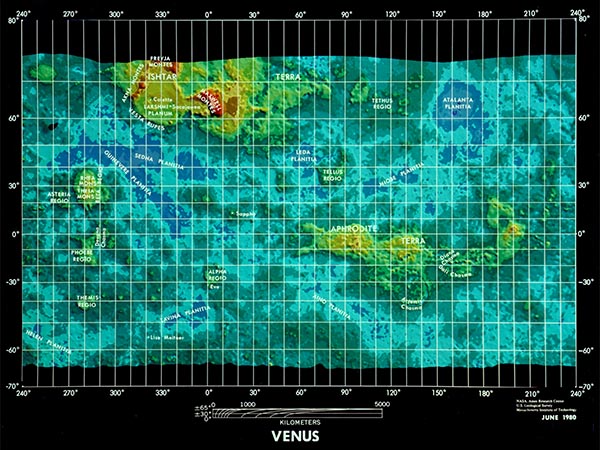

Estudios topográficos han encontrado que el planeta es generalmente más suave que la superficie de la Tierra, pero con excepciones: por ejemplo, Venus tiene una montaña (Maxwell Montes) más alta que el Monte Everest y un abismo (Diana Chasma) más profundo que el Gran Cañón.

Los nombres de sus características geológicas reciben nombres de mujeres (reales y míticas) por analogía con el nombre del planeta, salvo algunas excepciones. De estas características del paisaje venusiano podemos destacar:

- Parga Chasmata: profundo valle de 11.000 km de longitud cuyo nombre es el de una bruja del bosque en la cultura Nenets (pueblo indígena samoyedo de Rusia).

- Aphrodite Terra: con el nombre de la diosa griega del amor, esta altiplanicie del ecuador de Venus tiene un diámetro de 10.000 km, alzándose unos 4.000 metros en la región próxima al ecuador. Tiene una extensión (según fuentes de la NASA) como la de América del Sur, siendo el mayor de los tres continentes de Venus (Ishtar Terra y Lada Terra son los otros dos). La integran dos regiones principales: Ovda Regio, en el oeste, y Thetis Regio, en el este. En la imagen anexa esta región montañosa, tomada desde 12381 km, aparece oscura por su menor temperatura, unos 30 °C más fría que su entorno. En esa imagen, las rayas brillantes son causadas por una combinación de rayos cósmicos, luz solar reflejada por granos de polvo espacial y partículas de material expulsado por la sonda después del impacto con esos granos de polvo.

- Lada Terra: continente próximo al polo sur del planeta, tiene un diámetro de 8.615 km. Su nombre es el de la diosa eslava del amor.

- Ishtar Terra: zona montañosa rocosa del tamaño de Australia cerca del polo norte, con un diámetro de 5.610 km. Es una altiplanicie que se eleva unos 4.000 metros sobre la superficie de Venus. Recibe el nombre de la diosa babilonia del amor.

- Eistla Regio: larga banda volcánica con una extensión de 8.015 km y cuyo nombre es el de una gigante nórdica.

- Ovda Regio: meseta cercana al ecuador, la mayor de Venus con un diámetro de 5.280 km. Lleva el nombre de un espíritu del bosque Marijian (pueblo finno-ugrio de Europa del Este).

- Guinevere Planitia: extensa región de tierras bajas (7.520 km de diámetro) caracterizada por sus respiraderos de probable origen volcánico con amplias regiones de flujos superpuestos originados por aquellos. Su nombre (Ginebra en español) es el de la mujer del rey Arturo de la literatura folclórica británica.

- Baltis Vallis: el mayor valle de Venus, con 6.000 km de longitud y de 1 a 3 km de anchura, descubierto por las sondas Venera 15 y 16; es seguramente, el canal más largo conocido del sistema solar. Parece que debió albergar un río de lava en algún tiempo pasado. Su nombre proviene del nombre Venus en lengua siria.

- Diana Chasma: es un profundo cañón de 938 km de longitud y 3 km de profundidad. Leva el nombre de la diosa romana de la caza.

- Atanua Mons: con 1.000 km de diámetro, recibe su nombre de la Diosa del amanecer de las Islas Marquesas.

- Var Mons: con el mismo diámetro que Atanua, Mons, recibe su nombre de la diosa escandinava del amor.

- Nayunuwi Montes: tiene 900 km de diámetro y su nombre provien del monstruo femenino revestido de piedra de la mitología cherokee.

- Akna Montes: con un diámetro de 830 km, lleva el nombre de la diosa maya del nacimiento.

- Dana montes: cadena montañosa de 808 km se eleva hasta 5.000 m sobre el nivel medio de Venus.

- Maxwell Montes: localizado al este de Istar Terra, con 797 km de longitud, se eleva aproximadamente 10,8 km sobre la superficie media, siendo la mayor elevación del planeta. Recibió ese nombre en honor al científico escocés James Maxwell.

- Maat Mons: es, probablemente, el volcán más alto de venus, con 8 km sobre la superficie media, un diámetro total de 395 km y una caldera de 28 × 31 km. Lleva el nombre de la diosa egipcia de la verdad y la justicia).

- Cráter Mead: está ubicado al norte de Aphrodite Terra y al este de Eistla Regio. Es el mayor cráter conocido de Venus, con 270 km de diámetro. Es un cráter de anillos múltiples, siendo el más interno el borde de la cavidad del cráter original probablemente. Se le dio ese nombre como homenaje a Margaret Mead, la antropóloga estadounidense.

Venus ha sido noticia a finales de 2020 por descubrirse una molécula que podría ser indicio de existencia de vida: la fosfina (PH3). Ya el anteriormente citado Sagan, propuso en 1967 la posibilidad de existencia de vida en las nubes de Venus ya que, como él decía, el la parte alta de la troposfera se dan las condiciones apropiadas para la vida: temperatura entre 0 °C y 20 °C, presión atmosférica similar a la nuestra, y elementos como CO2, luz y agua, que permiten la vida microbiana y la fotosíntesis. Sin embargo también se publican estudios que ponen en tela de juicio la existencia de la citada molécula de fosfina, achacando la detección del biomarcador a ensayos mal calibrados y precipitados.

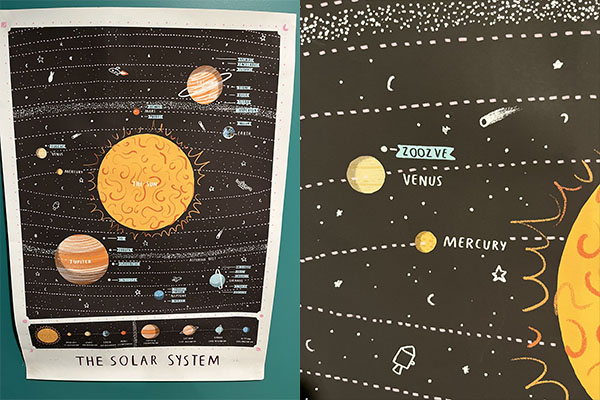

En cuanto a satélites, Venus no tiene ninguna luna, pero sí un cuasisatélite bautizado oficialmente como Zoozve. Fue descubierto el 11 de noviembre de 2002 por Brian Skiff en el Observatorio Lowell de Búsqueda de Objetos Cercanos a la Tierra (LONEOS) en Arizona (EE. UU.).

Las cuasilunas, como esta, son asteroides con órbitas menos estables que ls del planeta al que orbitan, de modo que pueden acabar alejándose de sus anfitriones. Zoozve es el primer cuasisatélite identificado de un planeta importante, luego se descubrieron también en la Tierra.

Según su brillo se estima que tiene un tamaño de entre 200 y 500 metros de ancho, y debe llevar acompañando a Venus desde hará unos 7.000 años.

El nombre Zoozve proviene de un cartel infantil sobre el sistema solar. cuando Skiff informó de su descubrimiento al Minor Planet Center, se le dio el nombre provisional de 2002 VE68. Tiempo después, el artista Alex Foster vio ese nombre en una lista de objetos del sistema solar y lo insertó como «2002 VE» en un cartel planetario. Luego más tarde por un error de lectura lo interpretó erróneamente como «Zoozve». El investigador y presentador Latif Nasser descubrió una pequeña luna en Venus con ese extraño nombre en el poster que tenía en la habitación de su hijo de dos años. Tras investigarlo, llegó a desvelar la graciosa anécdota que narrar en un post de X (antes Twitter). Nasser propuso, con el beneplácito de Skiff, este nombre de Zoozve, el cual fue aprobado el 5 de febrero de 2024.